皆さん、

日々、活用するメール、ビジネス文書等で、簡単に、マネするだけで文章がうまくなる方法 があるとしたら、知りたくありませんか?

もちろん、他人の文章をそっくりマネしてしまうのは、著作権法に抵触するのでいけません。

しかし、良いフレーズを真似ることは、むしろ積極的にやるべきではないでしょうか。

今般、これを繰り返し実践することで、文章のスキルが自然と向上してしまう書籍が、

11/30、すばる舎から出版されました。

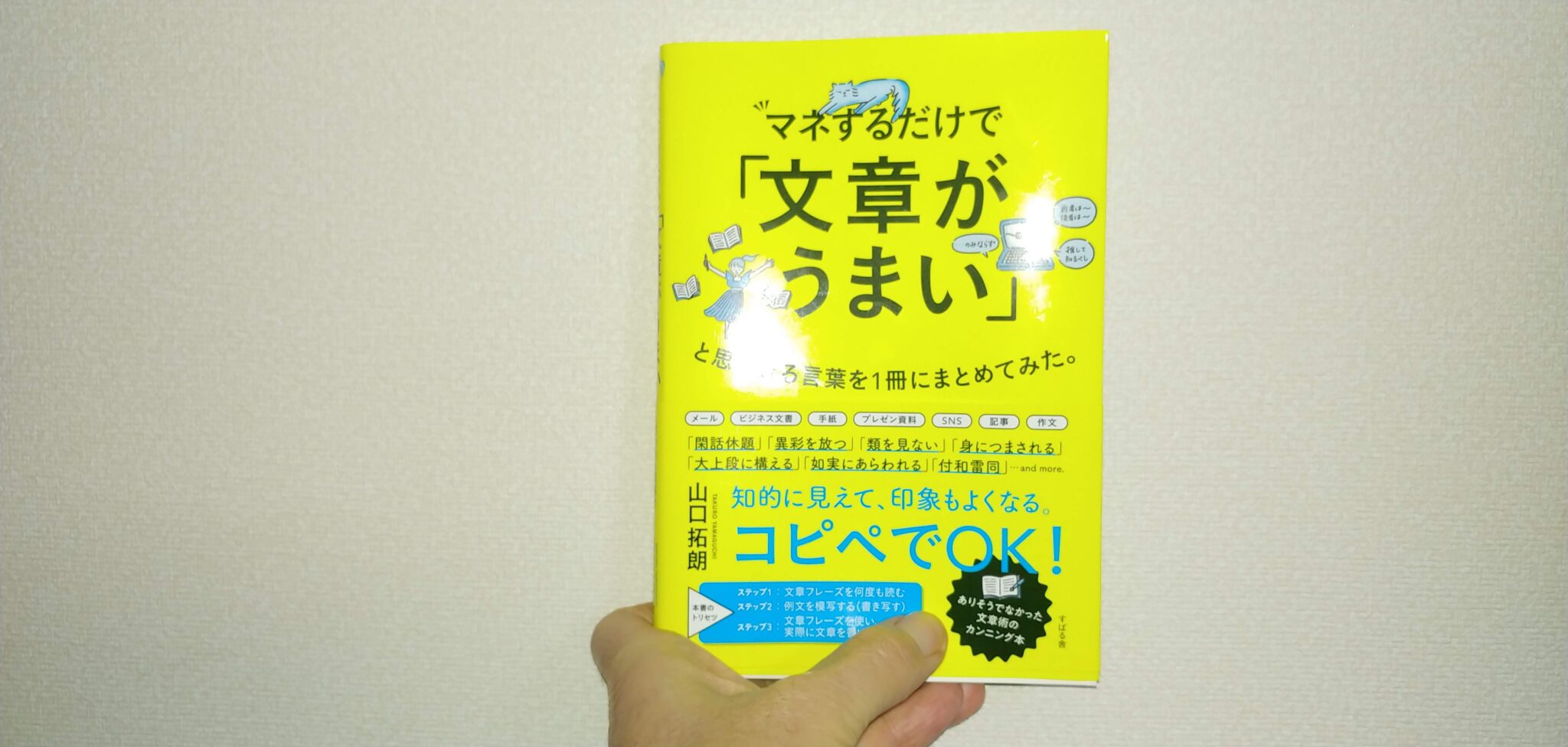

・・・・・それは、文章の専門家 山口拓朗著の

”マネするだけで「文章がうまい」と思われる言葉を一冊にまとめてみた。”

<PR>

当書は、これまでどんな文章術の本を読んでもピンとこなくて、文章作成に苦手意識がある方を対象に書かれたものです。

特に、ビジネス文書、メール、プレゼン資料、SNS等で実際に使える「基本フレーズ30」、文章のレベルが1ランクアップする「テーマ別便利フレーズ26種」は、実用的であり、すぐにマネして使えるものです。

当書では、文章フレーズを身に付ける方法として、以下3ステップを推奨されています。

①文章フレーズを何度も読む

②例文を模写する(書き写す)

③文章フレーズを使い、実際に文章を書いてみる

上記3ステップの繰り返しにより、文章作成に苦手な方でも、自然と語彙力が身につきます。

その結果、自分で書いた文章がいつのまにか洗練され、文章力が飛躍的に伸びることで、読者へ自分の思いが届くことが実感できるでしょう。

あなたも当書を読み、文章力を鍛え、ワンランクアップした文章を書いてみませんか

文章力がないのは、生まれつきという思い込み?

私は、子供の頃(小学生?)、大の読書ぎらいでした。

読書嫌いの理由は、当時、本を読むことより、野球やドッジボール、卓球、又は将棋をして遊んでいた方が楽しく、本に楽しさを見出せませんでした。

何はさておき、当時の小学校では、夏休みに、課題図書が指定され、読書感想文の宿題が出ました。

読書感想文は、学校が指定した課題図書を読んでその感想を書くことでしたので、その本に興味がなかった私は、本を読むのですが内容が全然頭に入ってきません。

なので、本の感想文を書けと言われても、なかなか文章を書くことができませんでした。

つまるところ、当時、私が文章が書けないのは、読書嫌いで生まれつき文章作成の才能がないので、うまく書けないと思っていました。

文書作成の基本:良い文章のマネ&繰り返し実践

当書の「はじめに」にも記載されておりますが、文書作成の基本は、以下を愚直に実践することが一番重要なことを改めて認識しました。

”当書” はじめに P004

このように、文章フレーズを一度だけでなく、繰り返し何度も読み、模写し、さらに実際に自分で書いてみることで、ようやくそのフレーズが自分の身についていくのですね。

つまり、良い文章を書くことは才能でなく、良い文章フレーズのマネ&繰り返し実践することなのです。

優れた文章フレーズのマネ&繰り返し実践で、自然と文章作成スキルが、向上していくことは楽しいものです。

基本フレーズ他を使い、文章作成にトライ

私は、当書の基本フレーズ他をいくつか使い、実際に文章作成にトライしてみました。

基本フレーズ30

01 なぜなら

・日本代表は、スペインに勝てるとは思えませんでした。なぜなら、日本は、世界ランクが、 スペインより低いからです。

06 くり返しになりますが

・くり返しになりますが、日本代表がスペインに対し負けるとは限らない。

14 にほかならない

・日本代表が勝ったのは、相手チームを詳細に分析した森保一監督の戦略にほかならない

知的に見える慣用言葉

06 類を見ない

今回の日本代表は、今までのワールドカップ試合において類を見ない試合だった。

11 一気呵成

このブログを、一気呵成で仕上げた。

12 付和雷同

その道のプロフッショナルになりたければ、大勢の意見に付和雷同してはいけない

19 四面楚歌

このグループに自分と同意見な人は誰もいない。四面楚歌の状態でも、私は突破口を探し続けた。

「テーマ別」便利フレーズ26種

01 先立って

先立って、関係者との調整は、仕事をスムーズに進めるのに必要だ。

05 はというと

A氏は、とっくに独立できたというのに、私はというと、まだ自分の仕事がみつかっていない。

11 後学のために

後学のために、定年退職後も学び続けることは大切です。

まとめ

メール、SNS、ビジネス文章等での文章力のスキルを上げる為には、

①当書に書かれたフレーズを何度も読む

②例文を模写する

③その文章フレーズを使い、実際に自分で書いてみる

つまり、上記、①~③のインプット⇒アウトプットの繰り返しが重要なのです。 いかに、このサイクルを多量に回し、自分の血と肉にするかが文章上達のポイントと思います。

ちなみに、本ブログも、当書の基本フレーズを意識して使い書いてみました。 少しは、うまくなったと感じて頂けると嬉しいです。

これからも、当書を傍に置き、この基本フレーズを忘れずいつでも使える状態にしておくことで相手に伝わる良い文章を書いていきたいと改めて思いました。

最後に、このような、どこでも使える汎用的な文章フレーズを書籍に纏めてくださった 著者の山口拓朗さん、すばる舎編集者の方に、感謝申し上げたいと思います。 有難うございました。

日本村ブログランキングに参加しています!

よかったら、ポチットして頂けると嬉しいです!

コメント