ねえ~、会社に確定拠出年金制度があるけど、どの商品を選択したらよいの?

商品が沢山あって、どれを選択すればよいかわからないよ!

そうなの、私は、企業型確定拠出年金で20年以上運用し、大きな成果が出たので、詳しく教えてあげるね!

企業型DC(確定拠出年金)は、米国では401kと称され、国内では企業年金制度改革の中で、国民の高齢期における所得の確保のための自主的な努力を支援する目的で2001年に法制度化され、同年10月から開始されました。

企業型DCは、基本的に会社が資金を拠出しますが、商品の選択&運用は、当該企業に属する従業員に任せられております。

従って、企業型DCの運用成績は、各人により異なり、運用成績を上げる為には、金融商品に関する知識と運用に関するスキルが必要となります。

私は、在職時、2001年の企業型DC(確定拠出年金)開始から10年後、当該DCに関するポートフォリオを見直し、運用してきました。

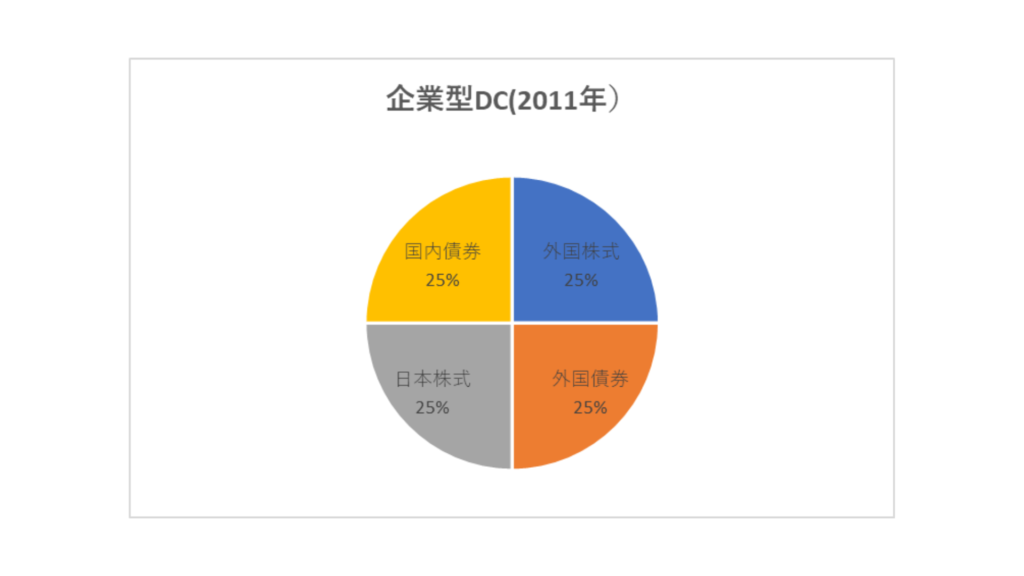

その結果、企業型DC開始から22年後、日本及び外国株式への投資信託の運用成績は、投資した取得金額に対する評価損益率:100%以上。

なかでも、外国株式インデックスファンドの評価損益率:421%(時価評価額:投資額✖約5倍)と大きな成果を上げることができました。

本記事は、主に以下の3点のお悩みがある方にお勧めです。

- 確定拠出年金は、どの商品を選択して良いか迷っている

- 投資初心者で、リスクの高い外国株式への選択に迷いがある

- 定年退職後、確定拠出年金運用で安定した資産を確保したい

本記事をお読みいただいた方は、チャンスです。

企業型DCで、信託報酬率が0.1 %以下の外国株式インデックスファンド等の最適な商品を選択。

航路を守り15年~20年以上運用を継続することで、自由で豊かな楽しい未来が、待っていることでしょう!

企業型DC(確定拠出年金):仕組み・運用方法・税制度

企業型DC(確定拠出年金)は、企業が従業員の為に設けた制度です。

従業員が将来の年金収入を確保するために、国民年金・厚生年金以外に会社が毎月一定額を拠出し、定年まで積立を行う制度の一つとなっています。

企業型DC(企業型確定拠出年金)ってなあに?-制度の概要- (toushin.or.jp)

身銭を切らず、家計にも負担をかけずに資産運用ができるのが企業型DCのメリットです。

企業型DC制度の概要(基本的な仕組み、運用方法、税制度)について、以下解説します。

企業型DCの基本的な仕組み

資金の拠出・金融商品の買い付け

会社は従業員の年金収入を確保するために、毎月一定の金額を個人の口座に拠出します。

従業員は、拠出された金額により、別途指定の金融商品を毎月買い付けます。

金融商品の積立・運用

個人が買い付けした金融商品は、当該商品の運用方針に基づいて積立・運用されます。

従業員は、将来の退職時に一時金や年金といった形で受け取ることができます。退職後は、買い付けた運用商品を、予め売却順序を決め、取り崩しながら運用することも可能となっています。

なので、定年退職後、2ヶ月に1回の定額(約10万程)取り崩しを選択した場合、少しでも資産を減らしたくない場合は、買付した商品の種類&運用方法によって、資産の減るスピードを遅らせることも状況により可能です。 (その時の株式市況により、年間で時価評価額が増えることもありえます)

企業型DCの運用方法

商品情報の提供

従業員は、運用機関から提示された複数の金融商品から、希望の商品を選択できます。 金融商品は、例えば、株式、債券、不動産、保険、定期預金等の資産クラスが含まれます。

なので、自分自身で多くの金融商品から最適な運用商品を選択するスキルが必要となります。

企業型DC(確定拠出年金)のWEBサイトを運営しているメーカでは、ネット上で買付した運用商品の運用成績の確認だけでなく、運用商品の売却又はスイッチングに対応しているところもあるので、ネット環境があると便利ですね。

リスクとリターン

将来の定年退職時に、より多くの資産(リターン)を得るためには、外国株式インデックスファンド等価格変動リスクが大きい商品の比率を高め、長期間(15年以上)運用を継続することが必要です。

なので、選択した運用商品やその時の経済状況、運用状況によって大きな損失を被ることもあります。

従って、選択する運用商品及び運用に関する知識が必要となり、日々の学習が大切です。

企業型DCの税制度

非課税運用

基本的に運用した金融商品の利益や配当は、満期まで非課税で運用されます。

税制上の優遇

会社が拠出した金額に対して一定の範囲で税制上の優遇があります。 ただし積立終了後、年金として受け取る際に所得税がかかり、源泉徴収されます。

なお、源泉徴収された税金は、当該年度の収入・課税所得額により、確定申告で還付金により取り戻すことができる場合があります。 興味のある方、以下の記事ご覧ください。

企業型DC(確定拠出年金)は、個人のニーズやライフプランに合わせて柔軟に利用できる制度です。

しかし、運用結果にはリスクが伴うことをご理解ください。

投資商品運用にあたって、運用成績は個人の自己責任となります。なので、自身の状況や目標に応じて計画的に見直し、随時活用することが重要です。

初心者向けに確定拠出年金について、リベラルアーツ大学の両学長が動画で解説されています。

https://youtu.be/mxXZokjtVyo?si=jzZ9ImDtGQUhuWJI

2020~2023年 企業型DC(確定拠出年金)のポートフォリオ

2020年3月末、企業型DCポートフォリオ ⇒ リスク資産:30%

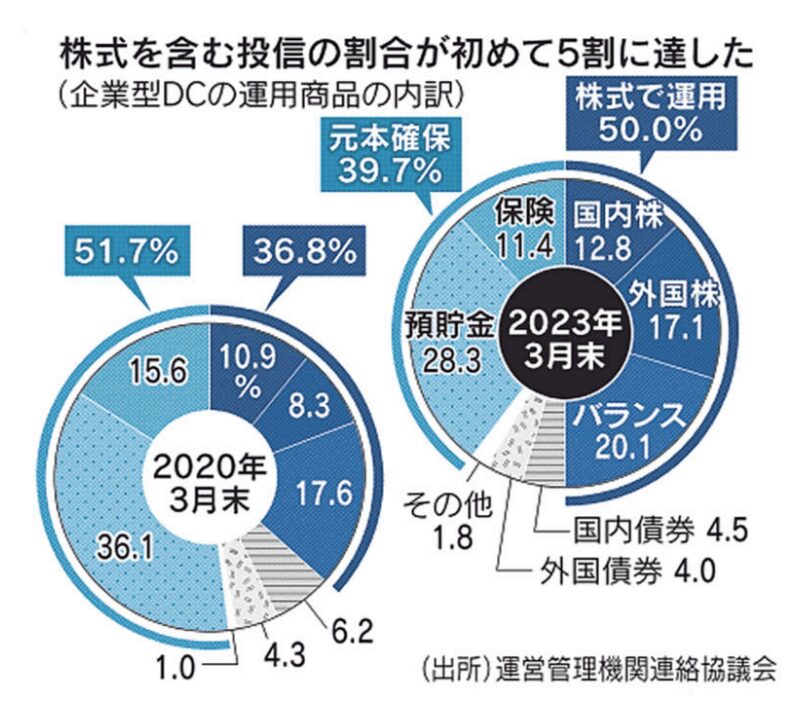

2020年3月末、運営管理機関連絡協議会の資料によると、企業型DC(確定拠出年金)の運用商品の内訳は、預貯金等の元金確保型が約51.7%、株式を含む投資信託等のリスク資産は、36.8%でした。

元金確保型の商品が過半数を占めており、リスクを取って投資する人が少ない状態でした。

2023年3月末、企業型DCポートフォリオ ⇒ リスク資産:50%超え

一方、2023年3月末は、元本確保型:39.7%に対し、株式等のリスク資産の割合が、初めて50%を超えており、3年前の2020年3月末に対し、割合が逆転する形になりました。

これは、2024年から新NISA制度開始及び直近の株式市場相場が株高で市場が好調なこともあり、投資人口が増加したことが考えられます。

これより、確定拠出年金(企業型DC)においても、運用にリスク資産への投資に意識が大きく変化したのではないでしょうか?

投資家で人気No1のリベラルアーツ大学の両学長が、上記、以下「お金のニュース」で、詳しく解説されています。

2023年に株式への投資信託の割合が初めて50%超え、日本人のリスク商品を保有する意識が大きく変化しました。

リベラルアーツ大学の投資家である両学長は、確定拠出年金は15年以上の長期投資のため、運用商品は、”外国株式インデックスファンドの一択”を推奨されてます。

長期的に資産を増やすためには、いかに適切なリスクを取っていくかが重要です。

【体験談】企業型DCで、外国株式インデックスファンドを20年以上運用

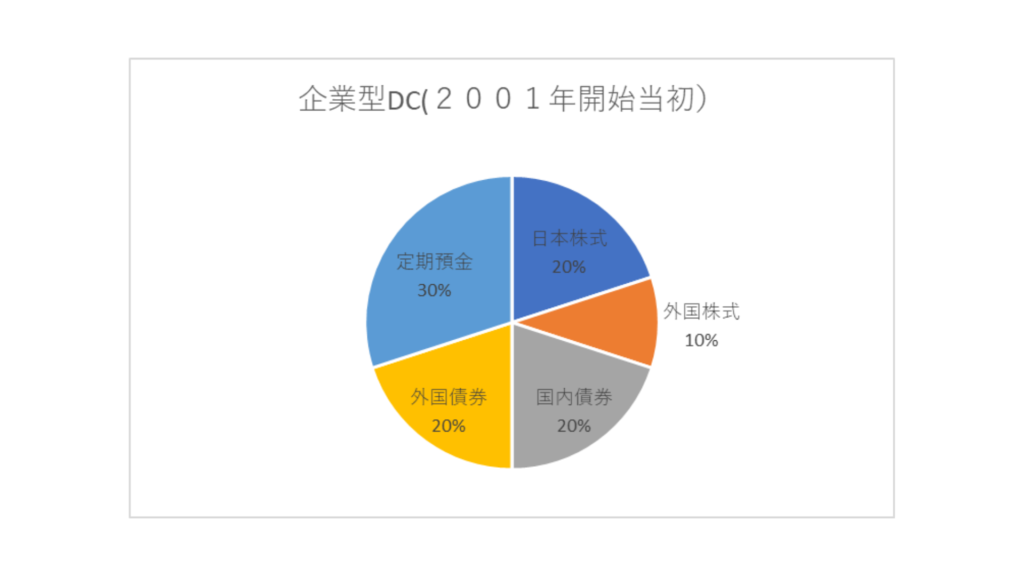

企業型DC開始当初(リスク資産70%内 ⇒ 外国株式比率:10%)

私は、企業型DC開始当初、定期預金等の無リスク資産を30%に設定。株式・債券等投資信託のリスク資産を70%に設定しました。

企業型DC金融資産ポートフォリオ

金融資産ポートフォリオは、日本株式20%、外国株式10%、国内債券20%、外国債券20%、 定期預金30%で積立投資を始めました。

企業型DC運用結果

2001年~2007年運用結果は、評価損益率が、⁺10%前後で推移しておりました。

ところが、2008年のリーマンショック及び2010年の欧州経済の停滞時は、株価が暴落。

その後、約4年程、評価損益率が-5%~-16.5%と赤字に転落。 暫くその状態が続きました。

株式投資を始めてから、保有する銘柄の時価が、外部環境により急速に下落。 長期間、評価損益が赤字(マイナス)が続くと、心理的につらいものがありますね。

評価損益の赤字が累積。株価が暴落したら、大切なお金がなくなってしまうな~・・ どうしよう?

株式投資に対するマインド

株式投資に対するマインド(心構え)について、以下の記事に纏めています。

株価暴落が不安な方、以下の記事をお読みいただくと安心しますよ!

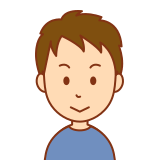

企業型DC開始から10年後(外国株式比率:10% ⇒ 25%)

金融資産ポートフォリオ見直し

企業型DC開始から10年後、金融資産ポートフォリオを見直しました。

GPIFを参考に、外国株式、外国債券、日本株式、国内債券、各々25%均等としました。

GPIF:年金積立金管理運用独立行政法人は、厚生労働大臣から寄託された年金積立金の管理・運用を行い、その収益を国庫に納付することで、年金財政の安定に貢献する組織で、市場運用開始以降

(2001年度~2024年度第3四半期)収益率+4.40%(年率)となっています。

運用結果

その後の市場の経済回復により、2013年から評価損益は黒字化となりました。

企業型DC開始~20年後(外国株式インデックスF⇒ 評価損益率:421%)

企業型DC開始から20年後、外国株式、外国債券、日本株式、国内債券各々25%均等のポートフォリオで運用継続しました。

運用結果

この結果、2024.6月、外国株式インデックスFは評価損益率(※):421% 達成。 (2025.5月初め当該インデックスFは、トランプ関税の影響あり一時的に評価損益率:406%と 15%低下するも、関税率見直しにより、7/2時点で 455%に回復)

(※評価損益率:評価損益/取得金額×100%)

上記結果より、15年以上の長期運用の場合、金融商品ポートフォリオとして外国株式インデックスF一択(100%)でも、問題ないものと考えます。

なお、過去のパフォーマンスが将来の結果を保証するものではありませんのでご注意いただきたく。

選定した外国株式インデックスファンド

私が選定したH社外国株式インデックスファンド(第23期用報告書)は、日本を除き世界に広く分散された株式を買い付けるファンドです。

純資産総額が739億円と大きく、運用委託する信託報酬率が0.154 %と小さいのが特徴。

15年以上の長期運用により、世界の経済成長の恩恵を投資家が十分に受けられたものと考えます。

確定拠出年金で選択したファンドの信託報酬率の数値が、最終評価損益に影響します。 なので商品は、信託報酬率0.1%以下の小さいファンドを選択することがお勧めです。

参考までに、J.P.モルガンは、HPで先進国(外国)株式で、短期(1年)から長期(20年)投資した場合の最大/最小騰落率を示しております。

上記から先進国(外国)株式投資開始後1年間のリターンは、変動が大きく損益がマイナスになる可能性あります。 しかし、投資期間が長い(20年)ほど変動が小さく、且つリターンが安定していることから、投資期間が15年以上長期確保できる方は、有利ですね。

まとめ ⇒ 外国株式インデックスファンド(100%)

企業型DCの活用は、定年まで資金が拘束されるも税制的にメリットあります。

毎月一定額を積立投資(ドルコスト均等法)を採用した15年以上の長期的な運用を前提とした運用方法であります。

なかでも外国株式インデックスファンドは、歴史上時価評価額が右肩上がりの傾向のため、20歳から45歳の方は金融商品の選定に当たって、外国株式インデックスファンド一択(100%)でも、問題ないものと考えます。

但し、企業型DCで運用するには、投資目的、リスク許容度、そして手数料などを考慮して適正な商品を選択する知識&スキルが必要です。

なので金融商品に関する継続的な学習は欠かせないものと考えます。

私は、企業型DC運用開始から10年後、外国株式、日本株式、外国債券、国内債券、各々25%均等のポートフォリオに見直し、運用してきました。

結果、外国株式インデックスファンドの評価損益率:421%と運用成績が一番パフォーマンスが高い結果となりました。

あなたも、確定拠出年金において、世界に広く分散された外国株式インデックスファンドをメインのポートフォリオとして選択・運用し、今後の老後の資金に備えていきませんか

きっと、素晴らしい自由で豊かな世界が待っていることでしょう!

金融商品でのインデックスファンドのメリットは、以下の書評に記載しています。

【書評】インデックス投資は、勝者のゲーム ~低コスト米国ETFは最強~ – Welcome to Shibu’s_Blog (shibu1013.com)

確定拠出年金には、企業型の他、個人型(iDeCo)があります。

参考までに個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用実績について 以下記事で公開されております。

にほんブログ村のランキングに参加しています。

バナーをポチッと頂けると嬉しいです!

↓ ↓

にほんブログ村

コメント